This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

Adaptive Reuse und Restaurierung in der modernen Architektur

Die adaptive Wiederverwendung und Restaurierung historischer Bauwerke sind entscheidende Themen in der zeitgenössischen Architektur. Sie verbinden Nachhaltigkeit, kulturelles Erbe und innovative Gestaltung zu einem gesamtheitlichen Ansatz moderner Baukultur. Indem bestehende Gebäude neue Funktionen erhalten oder behutsam restauriert werden, entstehen spannende Synergien zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Diese Vorgehensweise ermöglicht Ressourcenersparnis, trägt zur Identitätsstiftung von Städten bei und fördert ein nachhaltiges Wachstum der gebauten Umwelt. In der modernen Architektur sind adaptive Wiederverwendung und professionelle Restaurierung daher nicht nur kreative Herausforderungen, sondern auch gesellschaftlich relevante Aufgaben.

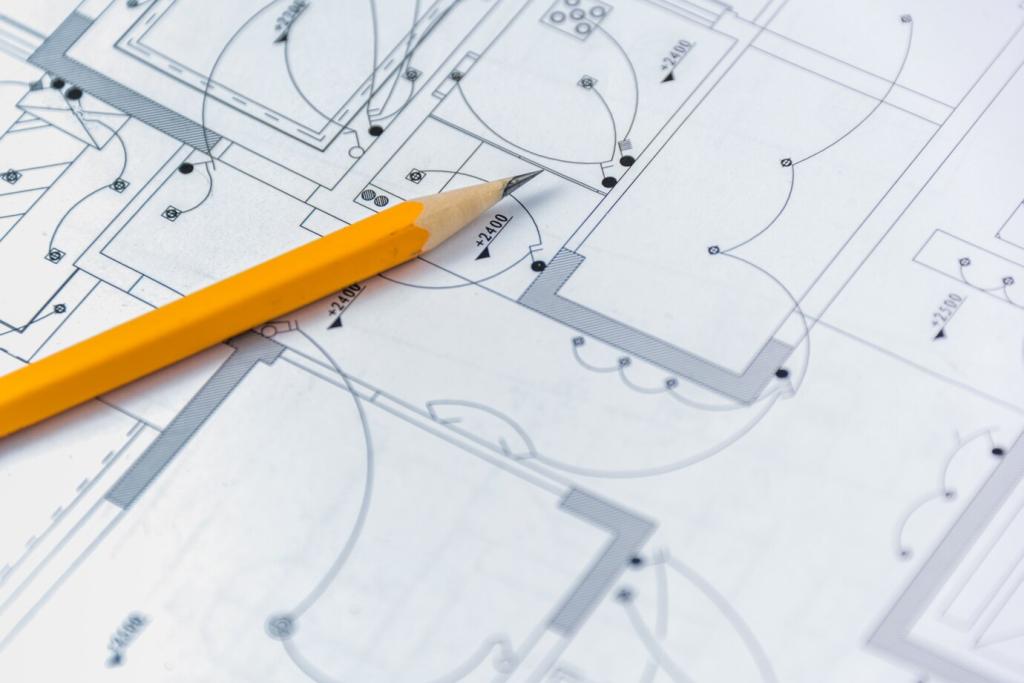

Bedeutung und Grundlagen adaptiver Wiederverwendung

Historische Entwicklung und Ideologie

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung